家計

離婚したら、養育費いくら受け取れる?!

すっかり季節は春ですね♪

皆様いかがお過ごしでしょうか??

養育費ってどう決まる??

離婚後の養育費の計算方法については、いくつかの要素を基にして決まります。

一般的には、家庭裁判所や弁護士がアドバイスをする際に参考にするガイドラインがあり、それを基に養育費の額が決められます。

具体的にどのようになるのか、見ていきましょう。

1. 養育費の計算の基本的な要素

養育費の金額は、主に以下の要素を元に決定されます:

-

親の収入:両親(特に支払い義務がある父親または母親)の収入が基準となります。収入には給与、ボーナス、事業所得などが含まれます。

-

子どもの人数と年齢:養育費は子どもの数や年齢によって変動します。年齢が若いほど養育費が高くなる傾向があります。

-

子どもが生活する環境:どちらの親と一緒に生活するか、またその親の生活状況(住居費や生活費)も考慮されます。

-

支払義務者の生活状況:支払う側(義務者)の生活状況や負担能力も重要です。

2. 養育費の計算ガイドライン

日本では、養育費の額を算出するための目安として「養育費算定表」が利用されることが多いです。この算定表は、家庭裁判所や弁護士が使用するガイドラインとして、収入や子どもの年齢に応じて養育費の金額を導きます。

養育費算定表の利用

養育費算定表は、支払い義務者(例えば父親)の収入と、養育される子どもの年齢をもとに、養育費の額を示しています。例えば、父親の月収が30万円、子どもが10歳の場合、算定表を参照すると養育費の目安が月額7万円から9万円程度になることが多いです。

算定表は年齢ごとに異なるため、子どもが成長するにつれて養育費の額も変動する可能性があります。また、算定表はあくまで目安であり、実際の金額は当事者間での話し合いや調停で調整されることが一般的です。

3. 養育費の支払い期間

養育費の支払い期間は、子どもが成人するまで(通常は20歳まで)が一般的です。

ただし、大学に進学した場合は、進学中の学費を含めて養育費の支払いが続くことがあります。これも、親同士の合意や裁判所の判断によって異なります。

4. 養育費の支払い方法

養育費の支払い方法には、いくつかの形式があります:

-

直接支払う方法:養育費を直接、受け取る親に支払う方法です。

-

振込による支払い:銀行口座を通じて養育費を振込で支払う方法です。振込が確実であれば、トラブルを避けやすくなります。

-

公正証書による取り決め:養育費の支払いについて合意した際に、公正証書を作成することで、法的効力を持たせることができます。この場合、支払わない場合には強制執行が可能になります。

5. 養育費の増減の可能性

養育費は、元配偶者の収入の変動や生活状況の変化により、見直しが行われることがあります。

例えば、支払義務者の収入が大きく変わった場合や、子どもの特別な支出(医療費や教育費など)が必要になった場合は、養育費の額を再度調整することができます。

まとめ

離婚後の養育費は、主に両親の収入や子どもの年齢を基にした算定表を用いて決定されますが、最終的な金額は双方の合意によるものです。

また、支払い方法や期間も柔軟に調整可能ですが、支払いが滞ることがないよう、公正証書を利用した取り決めや定期的な振込が推奨されます。

養育費に関するトラブルを避けるためには、養育費の取り決めを明確にし、将来的な変更にも柔軟に対応できるような仕組みを整えておくことが重要です。

withMyFPでは様々な環境の変化があれば、ライフプランを作成し、一緒に確認していきます!

ご希望の方は相談にいつでも来てくださいね。

大阪でFP相談ならwith my fp

家計診断:自営業の夫と会社員の妻、マイホーム購入と教育費の選択

FP塩見です!!

もう3月ですね★早い・・・(笑)

少し前に、ご夫婦でweb面談をしたんですけど、その内容をちょこっと公開します★

相談者プロフィール

夫(35歳・自営業・年収500万円)、妻(38歳・会社員・年収800万円)、子ども(9歳)の3人家族。東京近郊在住。

現在、マイホーム購入と中学受験の検討中。

妻の年収は45歳ごろに1,000万円に達する見込みだが、その後のキャリアや早期リタイアの可能性についても悩んでいる。

① マイホーム購入は今が適切?

マイホームを購入する場合、住宅ローンの返済計画が重要になります。現在の世帯年収は1,300万円ですが、今後の変動要素として次の点を考慮する必要があります。

-

夫の収入が今後も大きく増えない可能性

-

妻の年収ピークが45歳で、その後減少するリスク

-

子どもの教育費(特に私立中学・高校・大学進学)

東京都近郊での戸建て購入は、5,000万円~7,000万円が一般的ですが、仮に6,000万円の物件を購入し、自己資金を1,000万円用意、35年ローンを組む場合、月々の返済額は約15万円(固定金利1.5%想定)となります。

これに加え、固定資産税や修繕費、管理費も必要です。現在の家賃と比較して、どの程度の負担増になるかを確認しましょう。また、今後のライフプランを考えると、購入するなら「妻の年収が高いうちにローン審査を通す」ことが得策です。ただし、夫の収入が不安定な場合、住宅ローンの負担が重くなるリスクもあります。

判断ポイント:

-

早期リタイアを視野に入れるなら、購入価格を抑えるか、ローン返済期間を短めにする

-

家計の安全性を考え、手持ちの資金を増やしておく

-

賃貸で柔軟性を持たせる選択肢も検討

② 中学受験をするべきか?

中学受験をする場合、学習塾費用や受験費用がかかります。平均的な費用は以下の通りです。

-

塾費用:年間100~150万円(4年生から通う場合、合計約400~600万円)

-

受験費用:受験校数にもよるが10~30万円

-

私立中学授業料:年間100~150万円+諸費用

大学までの進学費用を考えると、私立に進学すると総額2,000万円以上の教育費が必要になります。現在の貯蓄状況や、夫婦どちらの収入をどの程度確保できるかが重要です。

判断ポイント:

-

中学受験に向けて家計に無理がないか(塾費用+受験費用の負担)

-

私立に通う場合、住宅ローンと両立できるか

-

公立中学→高校受験で進学校を目指す選択肢も検討

③ 早期リタイアは実現できる?

妻の年収が1,000万円に達する見込みであるため、貯蓄を加速させることは可能です。しかし、リタイア後の収入源をどう確保するかが課題になります。

シミュレーション:

-

45歳までに夫婦で3,000万円の貯蓄を目指す

-

夫の事業収入が減少する可能性を考慮し、副収入の確保を検討

-

退職後の生活費を試算し、投資などでの資産運用を計画

判断ポイント:

-

妻が45歳でリタイアする場合、夫の収入がどこまで補えるか

-

住宅ローンが負担にならないか

-

資産運用や副業など、複数の収入源を確保する準備

まとめ

今回の家計診断では、以下のアドバイスを行いました♪

-

マイホーム購入は慎重に判断し、住宅ローンの負担を最小限に

-

中学受験をするなら、教育費と住宅費のバランスを取る

-

早期リタイアには十分な資産形成と夫の収入確保が必要

長期的な視点でライフプランを考え、バランスの取れた選択をしていくことになりました♪

皆様のご相談も、お待ちしております♪

大阪でFP相談ならwith my fp

FP3級を勉強することによって得られるメリット5選

~お金の知識を身につけて、家計をもっと豊かに!~

こんにちは!ファイナンシャルプランナー(FP)の塩見です。

日々の生活の中で、「もっと家計を上手にやりくりしたい」「将来のために貯蓄や投資を考えたい」と思うことはありませんか?そんなときに役立つのがファイナンシャルプランナー(FP)3級の知識です。

FP3級は、「お金の基礎知識」を体系的に学べる資格で、特に子育て世代の女性にとって大きなメリットがあります。今回は、FP3級を勉強することで得られる5つのメリットをご紹介します!

1. 家計管理が上手になる!

FP3級の勉強をすると、収入と支出のバランスを考えた家計管理ができるようになります。

例えば、

特に、教育費や老後資金の準備を考える子育て世代にとって、家計管理のスキルは欠かせません。FP3級の知識を活かして、賢く家計をコントロールしましょう!

2. 保険の仕組みを理解し、無駄を省ける

「何となく入っているけれど、本当に必要な保険なの?」と疑問に思ったことはありませんか?

FP3級では、生命保険・医療保険・損害保険などの基本を学ぶことができます。これにより、

「保険の営業トークに流されず、自分で判断できるようになった!」という方も多いですよ♪

3. 年金や社会保険の仕組みがわかる

老後資金の不安は誰しもあるもの。でも、国の年金制度や社会保険について、きちんと理解できていますか?

FP3級では、

を学べるので、将来のお金の不安を減らすことができます。

特に、「私は将来、年金をいくらもらえるの?」といった疑問を自分で調べられるようになるのは大きなメリットです!

4. 貯蓄や投資の知識が増え、資産を増やせる!

「お金を増やすために投資を始めたいけれど、なんだか怖い…」と感じる方も多いのでは?

FP3級の勉強をすると、安全に資産を増やすための知識が身につきます。

「何も知らずに投資するのは不安だけど、知識があると安心して始められた!」という声も多いです。

5. 家族や友人に役立つアドバイスができる

FP3級の知識は、自分の家計だけでなく、家族や友人にも役立つものです!

例えば、

「家計や将来のお金の相談ができる人が身近にいると安心する」と言われることも♪ 学んだ知識を活かして、周りの人にも貢献できます。

まとめ:FP3級は「一生使えるお金の知識」が学べる資格!

いかがでしたか?

FP3級の勉強をすると、お金に対する不安が減り、家計をもっと上手に管理できるようになります。 特に、子育て世代の女性にとっては、家族の生活を支える上で役立つ知識ばかりです!

「資格試験を受けなくても、勉強するだけでメリットがある」ので、まずはテキストや問題集を使って気軽に学び始めてみませんか?

お金の知識を身につけて、より安心・充実した生活を送りましょう!

【お金の知識は一生の財産!】

ぜひこの機会に勉強を始めてみてくださいね!

大阪でFP相談ならwith my fp

公立の中間一貫校があるって知ってる??

こんにちは♪

今日は少しいつもの投稿内容を変えて、私の実体験を元にコラムにしてみます★

私立だけじゃない!公立にも中高一貫校があるって知ってる??

私は関西圏に住んでいます。

子供が高学年に入るくらいの時に、国立の中高一貫校を受験しよう!と決めたのですが、その際に色々下調べをしてて、「公立中高一貫校」というシステムの学校がある事を知りました。

あまり浸透していませんが、要は、普通の公立中学校と同じ授業料で、充実したカリキュラムが受けられ私立並みの学力の学校。と思います。

親の私からすると・・・めちゃくちゃお得やん?!!って学校です。

関西圏の公立中高一貫校

関西地方主な公立中高一貫校

・京都府:京都市立西京高等学校附属中学校・京都府立園部高等学校附属中学校・京都府立南陽高等学校附属中学校

京都府立福知山高等学校附属中学校・京都府立洛北高等学校附属中学校

・大阪府:大阪府立咲くやこの花中学校・大阪府立水都国際中学校・大阪府立富田林中学校

・兵庫県:兵庫県立芦屋国際中等教育学校・兵庫県立大学付属中学校

京都がダントツで多いですね!!さすが学問の神様の都

高校受験がない

何と言っても、中間一貫校ですから、当然高校入学試験なんてありません。(めちゃ楽です)

地域の公立学校で特定の教育理念や目標をもとに、長期的な視点で生徒の成長を支援することを目的としています。

以下は、主な特徴をまとめたものです。

特徴

・6年間を見据えたカリキュラムが組まれ、生徒の段階的な成長に対応します。

・多種多様な教育プログラムが用意されています。(一部の学校では、国際教育、科学教育、芸術教育など、専門性を持ったプログラムが提供されています。)

・中高が一貫しているため、中学から高校への内部進学試験がなく、生徒は学習に集中しやすい環境です。競争が少ない環境と言えます。

・一貫校の中には進学実績が高い学校も多く、6年間の指導で大学受験に向けた準備が行いやすい環境が整っています。

学費が激安

私立学校と比較して授業料が安価で、家計への負担が軽減されます。

近所の普通の中学校へ進学するのと同額で、上記の特徴が網羅され、より良い環境が用意されていると言えます。

なんて家計に優しいんだ・・・(笑)

ちなみに私の娘の中学校は、給食費も無料。めちゃ助かります。

選択肢の一つとしては大アリ

私立に行かせるにはお金が心配・・・得意課目があるなぁ・・・小学生のうちに何か挑戦してもらいたいな・・・

のように思ってる親御さんも多いのでは??

最終的には受験するかどうか、決めるのは子供自身です。(小6にもなれば大丈夫!自分で決める。という事をぜひさせてあげてください)

特に、公立の中間一貫校の入学試験(中学受験)は特殊な試験になってます。

なので、かなりの勉強量が必須になります(塾なしで受かるお子様も、もちろんいます!)

親子で良く話し合い、我が家は選択肢の1つとして受験勉強を始めました。でも、長く険しい道のりではありました

まずは、情報収集をして、通学可能な学校があれば選択肢の1つとして考えてみるのは大アリだと思います!!

他にも聞いてみたい事があれば、ぜひ教えてくださいね!

大阪でFP相談ならwith my fp

30~40代の子育て世代が考えるべきお金と働き方

近年、日本では副業やフリーランスという新しい働き方が広がりを見せています。

特にコロナ禍を経て、リモートワークの普及や個人のスキルを活かした働き方が注目を集め、柔軟なライフスタイルを求める人々が増えました。

30~40代の子育て世代にとって、副業やフリーランスは家計を支えるだけでなく、時間の自由度を高める手段にもなり得ます。

今回は「副業とフリーランスの現状」と、「子育て世代がこの働き方を選ぶ際のメリットや注意点」について解説します。

副業・フリーランスの背景と現状

政府の「働き方改革」により、多くの企業が副業を解禁しました。また、クラウドソーシングの台頭やSNSを活用した個人のブランディングが容易になり、副業・フリーランスを始める環境が整いつつあります。以下は、副業やフリーランスの現状を示すデータの一部です。

-

副業解禁企業の増加

厚生労働省の調査によると、企業の約50%が副業を認めている状況です。以前は「副業禁止」が一般的でしたが、柔軟な働き方を支援する動きが広がっています。 -

フリーランス人口の拡大

日本のフリーランス人口は約1,500万人とされ、その多くがIT、クリエイティブ、教育関連の分野で活躍しています。特に30~40代は、家庭のニーズに合わせた柔軟な働き方を選ぶ層が増えています。

子育て世代にとってのメリット

副業やフリーランスが30~40代の子育て世代に特に注目されているのは、以下のような理由があります。

(1) 家計の補助

子育て世代にとって、教育費や習い事費用、住宅ローンなどの支出は大きな負担です。副業による追加収入は、これらの家計負担を軽減する大きな助けとなります。例えば、毎月5万円の副業収入を得れば年間60万円のプラスになり、学費や家族旅行の費用に充てることができます。

(2) 柔軟な働き方

フリーランスは働く時間や場所を自分で選べるため、育児や家庭との両立がしやすいのが特徴です。例えば、子どもの送り迎えの合間に仕事を進めたり、夜子どもが寝てから作業をするなど、時間を有効活用できます。

(3) スキルアップと自己成長

副業やフリーランスは、自分の得意分野や興味を仕事に活かすチャンスです。例えば、ライティングやデザイン、プログラミング、オンライン講師など、好きなことを通じて収入を得ることが可能です。また、将来的に独立を視野に入れることもできます。

子育て世代が副業・フリーランスを始める際の注意点

一方で、副業やフリーランスを始める際にはいくつかの注意点もあります。特に子育て世代は、家族や時間管理を考慮しながら慎重に進める必要があります。

(1) 時間管理の難しさ

副業やフリーランスは自由度が高い反面、仕事量を調整しなければ家庭への影響が出る可能性があります。スケジュールを立て、家庭と仕事のバランスを取ることが大切です。

(2) 本業とのバランス

副業を始める際には、現在の勤務先の就業規則を必ず確認しましょう。副業が認められていない場合や、業務に支障が出るような状況は避けるべきです。また、本業の収入が安定している場合、副業やフリーランスに過度に依存しないよう注意が必要です。

(3) 税金・社会保険の影響

副業やフリーランスで得た収入が増えると、所得税や住民税、社会保険料が増加する可能性があります。年間20万円を超える副業収入がある場合は確定申告が必要になりますので、計画的に税務対策を行いましょう。

副業やフリーランスを始めるためのステップ

副業やフリーランスを成功させるためには、以下のステップが効果的です。

(1) スキルの棚卸し

自分の得意分野や興味のある分野を整理し、それを活かせる仕事を見つけることが第一歩です。例えば、ライティングやデザイン、プログラミング、語学などが人気の副業です。

(2) プラットフォームの活用

クラウドソーシングサービス(例:クラウドワークス、ランサーズ)やオンライン講座プラットフォーム(例:Udemy)を活用することで、案件を見つけたりスキルを磨くことができます。

(3) 無理のないスタート

最初は小さな案件から始め、本業や家庭に支障をきたさない範囲で進めましょう。収入が安定してきたら徐々に規模を拡大するのが理想です。

子育て世代にとっての副業・フリーランスの可能性

副業やフリーランスは、子育て世代にとって経済的な安定と自己実現を両立する手段となります。ただし、成功の鍵は「計画性」と「バランス」にあります。家族との時間を大切にしながら、無理のない範囲で挑戦することで、長期的に安定した収入を得ることが可能です。

まとめ

副業やフリーランスは、子育て世代にとって「収入を増やす」だけでなく、「自由度の高い働き方」や「新たなスキルの習得」を実現する素晴らしい選択肢です。しかし、その一方で時間管理や税務面での注意が必要です。将来の家族の安定と夢を実現するために、自分に合った働き方を見つけていきましょう。

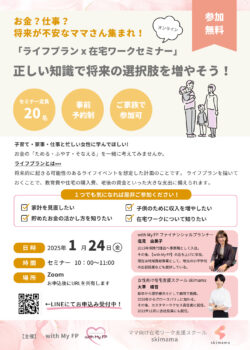

という事で。今度セミナーやるので、良かったら聞きにきてくださいね!!

大阪でFP相談ならwith my fp

自分らしく自立するための「お金」との向き合い方

長い年末年始の連休はどうでしたか?(そうでない方もいらっしゃるとは思いますが)

年も明けて、日常に戻りつつありますでしょうか?

2025年も継続してコラムをお届けできるようにがんばります!

今回は、「経済的な自立」についてお届けします

自立とは「経済的な安心感」を持つこと

自立というと「仕事を持ち、自分の力で生活する」というイメージが強いですが、それだけではありません。大切なのは、自分にとって心地よいライフスタイルを選び、それを経済的に支えることです。

収入があっても、「何となく貯金しているけれど将来が不安」「資産運用は難しそうで手をつけていない」という声をよく耳にします。自立とは、こうしたお金の悩みを軽減し、安心して人生を楽しむことでもあります。

自分の「価値観」を知ることが第一歩

金融リテラシーを高める前に、自分がどのような生き方をしたいのかを明確にすることが重要です。例えば、

- 旅行や趣味を楽しむ人生

- 将来のためにコツコツ資産を増やす人生

- 家族やパートナーと安定した生活を築く人生

価値観が分かれば、それに見合った「お金の使い方」「貯め方」「増やし方」が見えてきます。

「知識」を味方につける

お金に関する知識は、思った以上にシンプルです。例えば、

- 家計管理:収入と支出のバランスを見直す

- 貯蓄と投資:短期と長期の目標を立てて、それぞれに合った方法でお金を育てる

- 保険や年金:将来のリスクに備える

まずは、無理のない範囲で家計簿アプリを使ったり、ネットや書籍で投資の基礎を学んだりしてみましょう。

小さな一歩を積み重ねる

自立への道のりは、急がなくても大丈夫です。毎月1万円の積立投資でも、5年後・10年後には大きな資産になります。

「お金は苦手」と思わず、小さなことから始めてみましょう。わずかな知識と行動が、未来の安心感につながります。

自分らしい人生を楽しむために

「お金」はツールです。お金に振り回されるのではなく、自分の価値観に合ったお金の使い方ができれば、より充実した人生が送れます。

自分らしく、自立するために、少しずつ「お金と向き合う習慣」を身につけていきましょう。

あなたの未来が、より輝くものになりますように。

大阪でFP相談ならwith my fp

年末年始休業のお知らせ

拝啓 師走の候、時下益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。 本年は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

2024年12月28日(土)より2025年1月5日(日)まで年末年始休業とさせて頂きます。

御迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。2024/12/23

今月の家計診断 ~Sさんご一家~

FP塩見です!今回は、家計診断を行ったご家族様の事例をご紹介しますね★

家族構成:・夫 45才 ・妻 40才 ・子供 14才 男性 中学校2年

手取り収入: ・夫の収入: 30万円 +(年2回 ボーナス合計100万円) ・妻の収入: 15万円

支出: ・住居費: 15万円 (大阪郊外)

・食費: 10万円(外食2万円を含む)

・被服費: 3万円 ・水道光熱費: 2万円

・自動車の維持費: 5万円(ローン、ガソリン代)

・旅行の積立て: 2万円

・生命保険: 5万円

・医療保険: 2万円

・教育費(塾): 4万円

・雑費: 3万円

・貯金: 2万円

財産:

・貯金: 100万円

・ローン残高: 車200万円、自宅3000万円

・株式などの他の資産: なし

総合的な評価

こちらの家計の状況は、収入に対して支出が比較的高く、貯金や投資、将来のための準備に関しては少し不十分です。

特に、生命保険や医療保険の支出が高く、家計全体のバランスを圧迫しています。

次に、具体的に改善すべきポイントを挙げていきます。

1. 収入の改善

夫婦合わせて月収45万円(ボーナス込みで年収540万円)という金額は、大阪郊外で生活するには悪くない水準ですが、将来の目標を考えると収入の増加は必要です。

-

夫の収入増加: 夫の収入の30万円は、今後昇給や転職を通じて増やす余地があります。転職の可能性があれば、市場価値に見合った給与を得るチャンスがあるかもしれません。また、副収入を得る手段(フリーランスや副業)を考えることも一つの手です。

-

妻の収入増加: 妻の収入が15万円ですが、パートタイムの時間を増やすか、スキルアップに投資してフルタイムに戻ることで、収入を増やせる可能性があります。今後の家計改善には、この増収が大きな影響を与えるでしょう。

2. 支出の見直し

現状の支出がやや高く、収入に対して不安定なバランスになっています。特に以下の項目において削減可能な部分があります。

住居費

住居費が15万円となっていますが、これは支出全体の中でもかなりの割合を占めています。現状、住居費は家計を圧迫しており、今後の収入増加がなければ、このままでは目標の達成が難しいです。

- 住居費の削減: もし家のローンを再検討できるのであれば、借り換えや、家の売却を考えるのも一つの選択肢です。特に子供が大学に進学するタイミングで、住居の見直しを行うことをお勧めします。

食費

食費が月10万円と高額ですが、外食費が含まれていることが影響しています。

- 食費の削減: 外食を減らし、家庭での食事を中心にすることで、食費は大幅に削減できます。月5万円程度に抑えられるはずです。

被服費

被服費が月3万円ですが、これは一時的に見直す余地があります。

- 被服費の削減: 一時的に被服の購入を控えることで、節約が可能です。月1〜2万円に減らすことが可能でしょう。

旅行の積立て

年1回の旅行は楽しみですが、現状の家計では旅行積立ての額を減らす必要があります。

- 旅行費用の見直し: 毎月2万円の積立てを見直し、1万円に減額することで、年間で12万円の節約になります。旅行は予算内で楽しむ方法を考えましょう。

生命保険・医療保険

生命保険と医療保険の合計が月7万円となっています。これは高額であり、保障内容を見直す余地があります。

- 保険の見直し: 現在加入している保険が過剰な場合は、見直しを行い、必要最低限の保障に絞ることをお勧めします。月3万円程度に削減できる可能性があります。

教育費

教育費(習い事)が月4万円ですが、これは見直し可能です。

- 教育費の削減: 必要でない習い事や活動を見直し、月2万円に抑えることが可能です。

自動車維持費

自動車の維持費が月5万円となっていますが、車が1台のみであれば、維持費の見直しも検討する余地があります。

- 自動車維持費の削減: 車のローンを完済してからの維持費削減を意識し、無駄な支出を減らすことが可能です。また、車の使用頻度を減らし、ガソリン代や駐車場代の節約を目指します。

3. 貯金・投資計画

現状、貯金が100万円ありますが、急な支出に備えるために、まずは生活費の3〜6ヶ月分を目標に貯金を増やす必要があります。

-

短期的な貯金計画: 食費や被服費、旅行費などの見直しで生じた余剰金を、貯金に回すべきです。月々2万円の貯金を3万円に増やし、年内に貯金を150万円に増やすことを目標にしましょう。

-

長期的な投資計画: 株式などの投資は全く行っていないため、投資を始めるべきです。積立型の投資信託を月1万円〜2万円程度で始め、将来の老後資金や子供の教育資金に備えることが重要です。リスク分散を意識し、長期的な視点で投資を進めていってほしいです。

4. 退職計画

老後のための準備が不足しています。夫が45歳で、退職を迎えるまで25年程度ありますが、その間に計画的に老後資金を準備する必要があります。

- 退職後の資金準備: 老後資金は最低でも3000万円以上が目標とされています。そのためには、早い段階から投資信託などを通じて資産を増やしていく必要があります。毎月の貯金のうち、1〜2万円を老後資金に回し、残りを教育資金や生活費の見直しで補うことを検討します。

5. その他必要な事項

・教育費: 高校は私立を考えているとのことですが、その費用が年間100万円〜150万円程度となることを考えると、早急に教育資金の準備が必要です。毎月1万円程度の積立を行い、子供の大学進学資金も含めて準備を進めます。

アドバイス結果

現状のままでは目標を達成するのは難しいため、収入の増加と支出の大幅な見直しが必須です。特に、旅行費用、被服費、生命保険などの支出の削減、投資を始めることで、将来に向けた資産形成を早急に行っていった方が良いです。また、教育資金や老後資金の準備も重要となってきます。

という結果となりました!!

私もやってみたい!という方はお気軽に連絡してくださいね。

大阪でFP相談ならwith my fp

あなたのライフプラン作成しませんか??

ライフプランとは・・・将来的に起きる可能性のあるライフイベントを想定した計画のことです。

ライフプランを描いておくことで、教育費や住宅の購入費、老後の資金といった大きな支出に備えられます。

主なライフイベント

ライフイベントとは、人生において、将来的に起こりうる出来事のことです。主なライフイベントには、以下のような出来事が挙げられます。

・一人暮らし

・就職、転職

・結婚

・出産

・住宅の購入

・車の購入

・子どもの進学

・定年退職 など

人によって異なりますが、自分の人生に起こりうるライフイベントを事前に考えておくことで、貯蓄などに対するモチベーションも上がるかも?!

人生の3大支出とは?

人生の中には大きな出費があります。その中でも教育・住宅・老後については1.5億円ほど使うと言われています。

教育費

子供にかかる費用は入学金や授業料、さらには塾代や習い事などがありますよね。

子供1人あたり、約1043万円(幼稚園~大学まで。文部科学省の調査結果より試算)と言われています。

住宅費

家の購入をする場合は、その後の修繕費・住宅ローンに係る費用・固定資産税などがかかります。

新築の注文住宅を購入した場合、全国平均で約5,500万円ほどの費用がかかると言われています。

老後費用

老後にかかる生活費、趣味のための費用、入院・通院費などを賄うための資金を指します。

総務省の「令和4年度 家計調査年報(家計収支編)」で報告されている、65歳以上の無職世帯における消費支出は以下のとおりです。

- ・65歳以上の夫婦のみの無職世帯:約24万円

- ・65歳以上の単身無職世帯:約14.5万円

この調査結果を踏まえて、65歳から85歳までに必要な生活費を算出すると、夫婦世帯では約5,760万円、単身世帯では、約3,480万円となります。なお、これは消費支出から算出したものであり、いわば必要最低限ともいえる費用です。そのため、ゆとりのある生活を送りたい場合はさらに資金が必要ですよね

ライフプランを描くメリットとは?

①大きな出費に備えられる

②家計の見直しができる

③万一に備えられる

もはや備えあれば憂いなし。

ライフプランを作成しようと思うと、手間と時間はかかりますが・・・

そんなときは、withMyFPへぜひご相談にきてください。

しっかりとあなたの人生の希望を反映させた、ライフプランを一緒につくりましょう!

大阪でFP相談ならwith my fp

103万円の壁問題!ついに動く??

お久しぶりのコラム投稿になってしまいました。

衆議院解散総選挙後テレビでは、【103万円の壁】が話題ですね。

パートやアルバイトで働いている方は、年末に差し掛かるこの時期、今年は大丈夫?と気にされている方が多いのではないでしょうか?

そもそも【103万円の壁】って??

103万円の壁とは、給与収入が年103万円を超えると、自分のバイト代やパート代などに所得税が課税され始める年収額を指します。

学生やフリーターなど家族の扶養に入っている人は、年収103万円を超えると扶養を外れ、親などの扶養者の所得税と住民税が増える年収額でもあります。

税金は、課税対象の所得≒収入を1円でも超えると、税金が課税されたり、扶養から外れるので、対象になりそうな人は注意が必要な額なんです。

103万円を超えたら・・・どうなるの??

ずばり。自分に所得税が課税され始めます。

そして・・・扶養してもらってる方は、税制上に扶養から外れるため扶養控除額に対する所得税と住民税が扶養者にも課税されます。

とくに学生のアルバイトの方で、親の扶養から気づいたら外れてしまっていた!!というのはよくある話ですね。

いつからいつまでの分が対象になるの??

【103万円の壁】は1月~12月の総額

所得税や扶養控除の対象となる103万円は、その年の1月から12月の1年間の収入総額です。

この総額は、手取りではなく、税金や社会保険料を引かれる前の給与で、掛け持ちや途中で辞めたバイトやパート代も合算します。

ちなみに、この103万円の中に、交通費は含めません。

超えたらいくら払う??

バイトやパートの年収が103万円を超えた場合、超えた分に所得税がかかります。所得税は超えた額に税率を掛けて計算します。

また、住民税は均等割と所得割があり、均等割は93~97万円(地域による)を超えると3000円~5000円程度かかり、

所得割は100万円までは非課税ですが、100万円を超えると課税されます。課税額は、給与から基礎控除と給与所得控除の合計98万円を引いた残りに、税率を掛けて算出します。

【年収110万円の場合、支払う所得税・住民税】

■所得税 3,500円

■住民税 12,000円+3,000円~5,000円(地域によって異なる)=15,000円~17,000円

ご参考まで★

他にも【壁】は存在します!

最低賃金が上がり、ますます働き方を考える事が重要な時代になってきてます。

政治家のみなさんには、国民に寄り添った改正を期待したいところですよね!!

詳しく知りたい!という方は、いつでもご相談にきてくださいね!

大阪でFP相談ならwith my fp

悩む前にまずはご相談ください。

誠心誠意お応えいたします。

3営業日以内にご返信・24時間/365日受付

生活のこと、お金のことなどお気軽に

お問い合わせください。

資料もご用意しておりますのでご希望の方は

記載お願いします。

相談予約フォーム

お電話でもまずはお気軽にご連絡ください。

ご相談の概要をお聞きした上で、ご相談日を決めさせていただきます。