相続

【相続】で仲の良かった姉妹に亀裂が入った事例

相続は、家族にとって重要な分岐点です。しかし、その分配を巡り感情が対立すると、家族関係が壊れるきっかけになることもあります。今回は、母親の遺産1,000万円を巡り姉妹間で揉めた事例をご紹介します。この事例を通じて、相続問題の難しさとその解決方法について考えていきましょう。

家族構成と相続の背景

今回の家族構成は以下の通りです。

- 母(被相続人):相続財産は1,000万円。亡くなるまで自宅で生活していた。

- 姉(45歳):独身で事務職。母と同居していたが、母との関係は良好ではなかった。

- 妹(40歳):主婦で子育て中。パート勤務。母とは仲が良く、頻繁に連絡を取り合っていた。

母の死後、相続財産の分配を話し合う中で、姉が「母と同居して面倒を見てきた自分が多く相続するべき」と主張。一方、妹は「母との関係が良かった自分にも正当な権利がある」と反論し、話し合いが平行線をたどることになりました。

揉めた原因と姉妹の主張

姉の主張

姉は「自分が母と同居し、日常的な世話や家事を負担してきたため、その労力を考慮すべき」と訴えました。母との関係がぎくしゃくしていたとはいえ、亡くなるまで一緒に暮らしてきた責任感を強調しました。また、独身で一人暮らしの姉にとって、相続財産は老後の生活のためにも重要だったのです。

妹の主張

妹は「母との関係が良好であり、感情的なつながりも深かったため、相続財産は公平に分けるべき」と考えていました。また、自分には子供がいるため、家庭の将来を支えるためにも相続財産が必要だと訴えました。

このように、姉は「貢献度」、妹は「公平性」を重視し、それぞれが自分の主張を曲げませんでした。

専門家の介入で解決を模索

相続問題が行き詰まる中、姉妹は弁護士と税理士を交えた専門家に相談しました。専門家は以下のような観点から解決策を提示しました。

-

法定相続分の確認

法律上、姉妹それぞれの相続分は1/2ずつ(500万円ずつ)と定められています。しかし、姉が「寄与分」を主張することで、相続分の修正が可能かどうかを検討しました。 -

感情的なわだかまりを緩和する調整案

専門家は「姉に少し多めの相続分を認める代わりに、妹が金額の一部を譲歩する」という妥協案を提示しました。この案では、姉が600万円、妹が400万円を受け取る形に。これにより、姉の貢献を一定程度評価しつつ、妹にも配慮するバランスを取りました。 -

家庭裁判所の調停も視野に

最終的に合意に至らなかった場合は、家庭裁判所での調停を提案しました。これは、法的な判断をもとに公平な解決を目指す手続きです。

相続を円満に進めるために

この事例からわかるのは、相続問題は感情的な要素が絡みやすく、当事者同士だけでは解決が難しいということです。円満な相続を進めるためには、以下のポイントが重要です。

-

生前の意思表示

被相続人が遺言書を作成しておけば、分配に関するトラブルを未然に防げます。 -

家族での事前の話し合い

生前に家族全員で相続について話し合い、希望や不安を共有することが大切です。 -

専門家への相談

税理士や弁護士、ファイナンシャルプランナーに早めに相談することで、スムーズな手続きとトラブル防止が期待できます。

このような取り組みを通じて、相続が家族の絆を深めるきっかけとなることを願います。

大阪でFP相談ならwith my fp

【FP 大阪】2024年1月施行の「相続税及び贈与税の税制改正」とは?

2024年から贈与に関する税制が変わることをご存知でしょうか?

それは、「相続税及び贈与税の税制改正」です。この改正を正しく理解して活用するとしないとでは、支払う相続税額が変わってしまう可能性があります!

ご家族に生前贈与を検討している方は、ぜひ理解しておきましょう☆

そもそも「贈与税」って?

その時に贈与税がなければどうなるでしょうか?

例えば、1億円の財産がある場合、亡くなる直前に家族に1億円を贈与してしまえば、死亡時に財産がゼロになり、相続税はかかりませんし、家族も使い切れない財産を亡くなる前に別の家族に贈与すると、また相続税がかかりませんよね。

つまり、贈与税がないと、相続税が有名無実化してしまうのです。その為、相続税と「セット」で贈与税というものがあり、贈与税の方が相続税より税率が高めに設定されているのです。

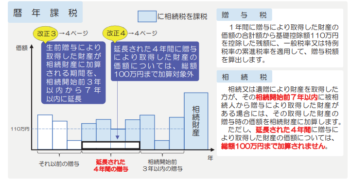

2種類の相続税

現在の贈与税には暦年贈与と相続時精算課税の2種類がありますが、それぞれ改正されたことで、位置づけが異なっているので注意が必要ですよ!

暦年贈与

【現在の制度】

贈与を受けた人ごとに年間の受贈額の合計から基礎控除110万円を控除して税を計算する方法となっています。

年間合計額が対象となるため、いろんな人から110万円以内の贈与を受けても、その合計額で課税されます。この贈与のうち相続開始前3年以内に行われた贈与については、相続財産に加算して相続税を計算(生前贈与加算)することになっていますので、贈与税と相続税の二重課税になります。

そこですでに払った贈与税は相続税から税額控除を行います。これを贈与税額控除と言います。

【改正後】

2024年の贈与から生前贈与加算の期間を徐々に引き上げ、2031年開始の相続から7年分となります。

実際は身近な人の死や自分の健康状態が不安になったときから行おうという人がほとんどのため、亡くなる前7年以内という贈与の効果がなくなるタイミングが計れず、この制度を活用する人は少なくなる可能性が見込まれます。

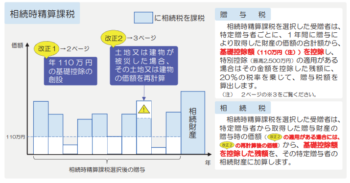

相続時精算課税

【現在の制度】

60歳以上の父母、または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合、2500万円までであれば贈与税がかからず相続税の対象とするという制度です。注意点としては、こちらを選択すると暦年贈与には二度と戻れません。

贈与額が累計で2500万円を超える場合は、その額の20%の贈与税を申告することになります。

【改正後】

新たに年間110万円の基礎控除枠が設けられました。

これにより、相続時精算課税を選択すると年間110万円までは贈与税が課税されず、贈与額が相続税の計算に取り込まれることもありません。

なお、110万円を超えた分の累計が2500万円までは贈与税がかからず、相続時に相続税の対象となります。

大阪でFP相談ならwith my fp

【FP 大阪】相続税の基礎知識

相続税は、亡くなった方の遺産や贈与に課せられる税金です。

今回は基本的なポイントをご紹介します。

相続税の課税対象

相続税は、亡くなった方の遺産が一定額を超える場合に課税されます。ただし、配偶者や子供、孫などの「特定の相続人」については、一定額の非課税枠(控除額)が設けられています。非課税枠を超える分が相続税の課税対象となります。

-

配偶者控除(配偶者の場合):亡くなった方の配偶者は、一定の控除額が与えられます。配偶者控除額は総遺産額と配偶者の関係によって異なり、2023年現在の最高額は3億円です。この額までが非課税とされ、超える分について相続税が課税されます。

-

子ども控除(子どもの場合):亡くなった方の子どもは、一定の控除額が与えられます。子ども控除額は子どもの人数によって異なり、2023年現在の最高額は1人あたり6,000万円です。

-

直系尊属控除(親や祖父母の場合):亡くなった方の親や祖父母といった直系の尊属にも、一定の控除額が与えられます。直系尊属控除額は相続人の数によって変動し、2023年現在の最高額は1人あたり6,000万円です。

税率

相続税の税率は、相続人と遺産の関係によって異なります。直系の親族に対しては、遺産額に応じて一定の税率が適用されます。近親者でない相続人や法人には、別の税率が適用される場合があります。

-

1,000万円以下の相続財産:価額が1,000万円以下の相続財産には、税率が適用されません。この範囲では非課税とされます。

-

1,000万円を超え、3億円以下の相続財産:価額が1,000万円を超え、3億円以下の相続財産には、税率が適用されます。現在の税率は10%です。ただし、相続人が配偶者や直系の親族(子どもなど)の場合、一定の控除額が適用されるため、実際に納税する税額は減少します。

-

3億円を超える相続財産:価額が3億円を超える相続財産には、税率が適用されます。現在の税率は20%です。同様に、相続人によっては一定の控除額が適用される場合があります。

相続税申告

相続が発生した際には、相続税の申告が必要です。相続税の申告書には、遺産の評価額や非課税枠を考慮した納税額などが記載されます。相続税申告書は、適切な期限内に税務署に提出する必要があります。

-

相続税申告書の作成:相続税を申告するためには、「相続税申告書」を作成する必要があります。この書類には、相続人の情報や相続財産の詳細などが記載されます。相続税申告書は税務署で入手することができます。

-

必要な書類の準備:相続税申告書に必要な書類を準備します。一般的には、以下の書類が必要となります。

- 死亡診断書や戸籍謄本など、相続人や亡くなった方の関連情報を証明する書類

- 相続財産の評価額を示す書類(不動産の評価額や預貯金の明細など)

- 遺言書や相続に関する契約書など、関連する書類

-

税務署への申告と受付:相続税申告書と必要な書類をもって、管轄の税務署に申告に行きます。税務署では、申告書の受付や必要な手続きを行います。申告書の提出期限には注意が必要です。

-

税金の納付:相続税申告書の提出後、申告に基づく税金の納付手続きが必要です。税務署から税額通知書が送付され、それに基づいて期限までに税金を納付する必要があります。納税方法は銀行振込などが一般的ですが、支払い方法については税務署の指示に従ってください。

相続税の軽減策

相続税を軽減するためのさまざまな制度や方法があります。例えば、遺産分割協議書の作成や贈与による財産の移転などが考えられます。また、相続税の減税措置や特例も存在する場合がありますので、詳細な内容を把握することが重要です。

-

控除措置の利用:相続税法では、特定の条件を満たす場合に控除措置が適用されます。例えば、配偶者控除や子ども控除、直系尊属控除などがあります。これらの控除額を最大限利用することで、相続税負担を軽減することができます。

-

事前の相続対策:相続税の負担を軽減するためには、事前に相続対策を行うことが有効です。具体的な手法としては、贈与や遺産分割契約の活用があります。贈与によって財産を事前に譲渡することで、将来の相続財産を減らすことができます。

-

特例措置の活用:相続税法には、特定の条件や事情に応じて特例措置が設けられています。例えば、農地や林地の相続時に農地特例や林地特例を適用できる場合があります。これらの特例措置を利用することで、相続税の軽減が図られます。

-

生命保険の活用:生命保険は相続税対策として有効な手段です。被保険者の死亡時に受け取る死亡保険金は非課税となり、相続財産に含まれないため、相続税の負担を軽減することができます。

-

信託の活用:信託契約を結ぶことで、相続財産を信託財産として管理することができます。信託は相続対策として有効であり、相続税の節税や相続人保護のための手段として利用されます。

相続税については個別の事情や法令の改正によって異なる場合がありますので、具体的なケースにおいては専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

大阪でFP相談ならwith my fp

【FP 大阪】期間延長された教育資金贈与特例、3年延長された特例を見逃すな!

お子さん、お孫さんのために貯めたお金をプレゼントしたいと考えている方は多いのではないでしょうか?でも贈与税がかかると悩んでいる方はいませんか?

そこで、あまり知られていない、お金を贈与するとき、非課税になる特例についてご紹介します。

皆様、教育資金贈与に関する特例の存在をご存じでしょうか。

相続税、贈与税について学ぼう!

まずは教育資金贈与時に関係してくる税制、相続税と贈与税について整理していきましょう。

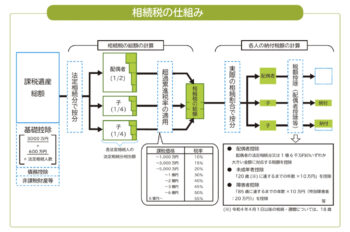

①相続税

相続等により、財産を取得した場合にその取得した財産に課される税です。

累進課税制度をとり、資産の再分配を目的としています。

財務省HPより抜粋

②贈与税

個人から贈与により財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税です。

生前に贈与することで相続税の課税を逃れようとする行為を防ぐという意味で、相続税を補完する役割をしています。

財務省HPより抜粋

貯めた教育資金を孫のために非課税に贈与する方法!

30歳未満の方(受贈者)が、教育資金に充てるため金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(贈与者)から以下の場合においては、その信託受益権等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、条件を満たせば贈与税が非課税となります。

以下の場合に適する内容

1.信託受益権を取得した場合

2.面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合

3.書面による贈与により取得した金銭等を使用し証券会社等で有価証券を購入した場合

という非課税制度を国税庁が発表しました。

※令和5年3月31日までで廃止予定だった当制度は3年期間を延長されることとなりました。

金融機関での手続きおよび教育資金非課税申告書の提出を行えば1,500万円まで教育資金として充てられる有価資産に関しては非課税となります。詳細は国税庁のHPをご確認ください。

親や祖父母から孫への教育資金贈与時の注意点!

制度を活用するための大事な注意点を紹介します

1.受贈者の所得要件

受贈者である子や孫の前年の合計所得金額が1,000万円以下であることが条件です。

2.受贈者が23歳以上になると、教育資金の範囲が制限

下記以外の習い事などでは非課税ではなくなってしまいます。

A:学校等に支払われる費用

B:学校等に関連する費用

C:学校等以外では、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練の受講費用のみ

3.30歳で契約終了、使い残しに注意

契約は30歳を迎えると終了になります。口座の残額には贈与税が課されます。

特例が適応されるのは2026年3月までです。この期間以外でも、いくつか非課税で贈与する方法はありますが、この3年以内に贈与を検討している方は是非活用してみてください。

大阪でFP相談ならwith my fp

悩む前にまずはご相談ください。

誠心誠意お応えいたします。

3営業日以内にご返信・24時間/365日受付

生活のこと、お金のことなどお気軽に

お問い合わせください。

資料もご用意しておりますのでご希望の方は

記載お願いします。

相談予約フォーム

お電話でもまずはお気軽にご連絡ください。

ご相談の概要をお聞きした上で、ご相談日を決めさせていただきます。